屋島と聞くと平安時代末期の源平合戦「屋島の戦い」をイメージされる方が多いと思います。今は陸続きになっていますが江戸時代以前は陸から離れた島で、戦いでは源義経の「弓流し」や那須与一の「扇の的」のエピソードでも知られています。そんな屋島ですが源平合戦の500年以上前に外国からの侵攻に備え山城が築かれていました。それが屋嶋城で復元された城門地区以外は見れる遺構は多くないですが1300年以上前にここに城が築かれていたかと思うと興味が湧きます。そんな屋嶋城跡と周辺を訪ねました。

屋島は瀬戸内の制海権を押さえるには必要な要衝で、かつては島全体が一つの山のような感じで傾斜もきつく城を築くのに適した場所であったと言えます。現在は山頂近くまで車で上れ駐車場(有料)もあります。

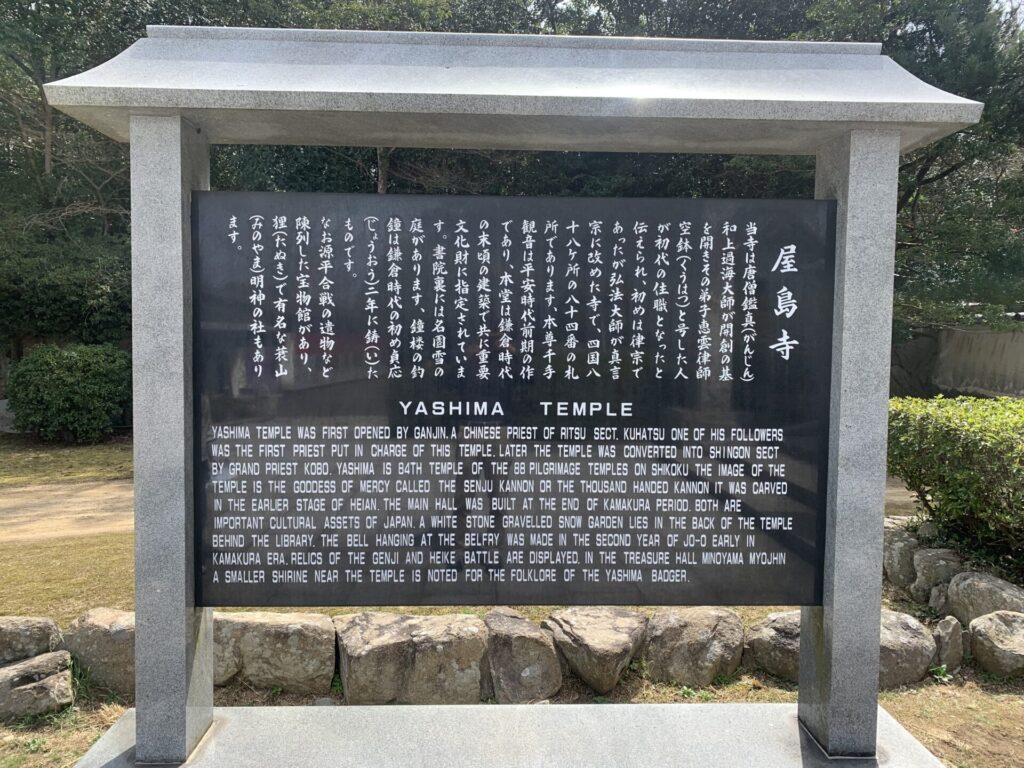

駐車場から少し歩くと屋島寺があります。

四国八十八か所霊場の八十四番札所。境内ではお遍路さん数名がお参りをしていました。歴史のあるお寺で趣があります。

屋島寺から案内板にしたがって10分程歩くと屋嶋城跡(城門跡)があります。

7世紀、朝鮮半島は新羅、百済、高句麗という国が存在、その中で百済が新羅と唐(当時の中国)に滅ぼされます。再興をはかる百済から援軍の要請を受け軍勢を派遣しますが大敗してしまいました。これが白村江の戦いで歴史の授業で習った方も多いかと。その後唐、新羅の侵攻に備え各地に城が築かれましたがその時に築かれた城の一つがこの屋嶋城で日本書紀にも記載があるようです。

さすがに1300年以上も前の遺跡、原形をとどめているものは少なく修復された物、とのイメージは強いですがはるか昔、日本書紀に記載のある遺跡が目の前にあると思うとロマンを感じます。少し離れたところに城壁の跡のようなものがあります、よくわかりませんが当時の遺構なのでしょうか。

城門跡から10分程度歩くと談古嶺と言われる展望台に到着します。

展望台からは源平合戦の史跡が望め位置と説明がされている案内図が設置されています。当時とは様変わりとなっている風景を見ながら800年以上前に繰り広げられた源平合戦に思いを馳せます。

近くに廃墟となった宿泊施設があります。理由は分かりませんがまさに荒れ放題、といった感じで写真も撮りませんでしたが観光客も来るところなので何とかしてほしいものです。

廃墟の前を通り屋島寺の方に戻ります。瑠璃宝の池というのがあります。

弘法大師がお経を書き、宝珠と収めて池にしたとの伝説があり、その後源平合戦の際、戦った武士たちが血刀を洗ったため池の水が赤くなり、血の池とも呼ばれるようになったの説明書きがあります。宝珠が血に変わる、合戦の恐ろしさというところでしょうか。

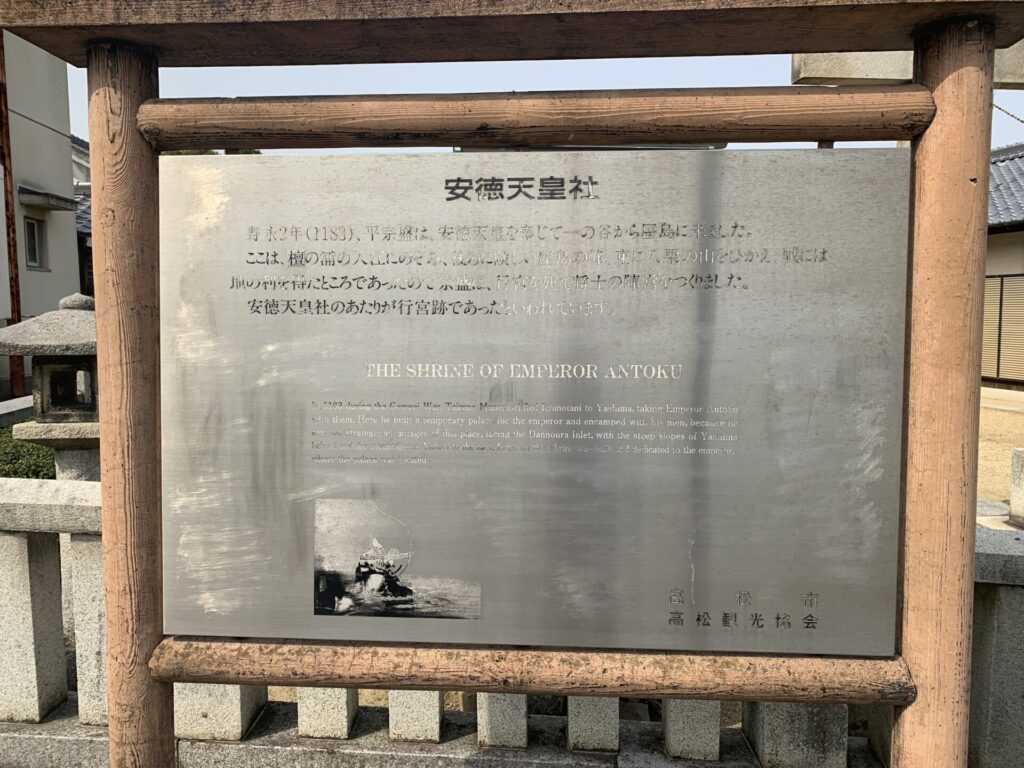

駐車場に戻り麓に下ります。安徳天皇社、佐藤継信の碑といった源平合戦の史跡を巡ります。

安徳天皇社は平家が安徳天皇を奉じ屋島に陣営を構えた際、このあたりが行宮跡であったと言われているところ。近くに佐藤継信の碑があります。

佐藤継信は奥州藤原氏の家臣の家に生まれ、藤原氏のもとに身を寄せていた義経が挙兵した兄源頼朝のもとへ赴く際、藤原秀衡の命により義経に随行、以後義経のもとで活躍した武将。激戦となった屋島の戦いで義経をかばい討ち死、その忠義は武士の鏡とされた人物。

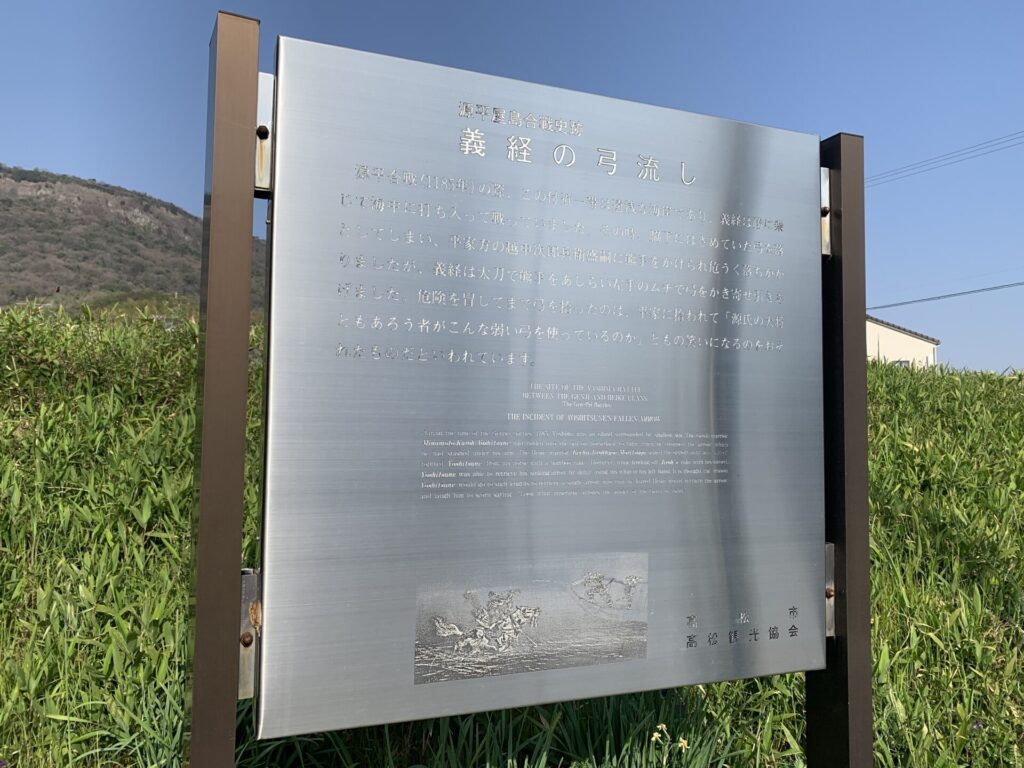

少し走ると義経の弓流しの案内板があります。このあたりだったのでしょうか。弓流しの案内板のあとは六萬寺を訪ねます。

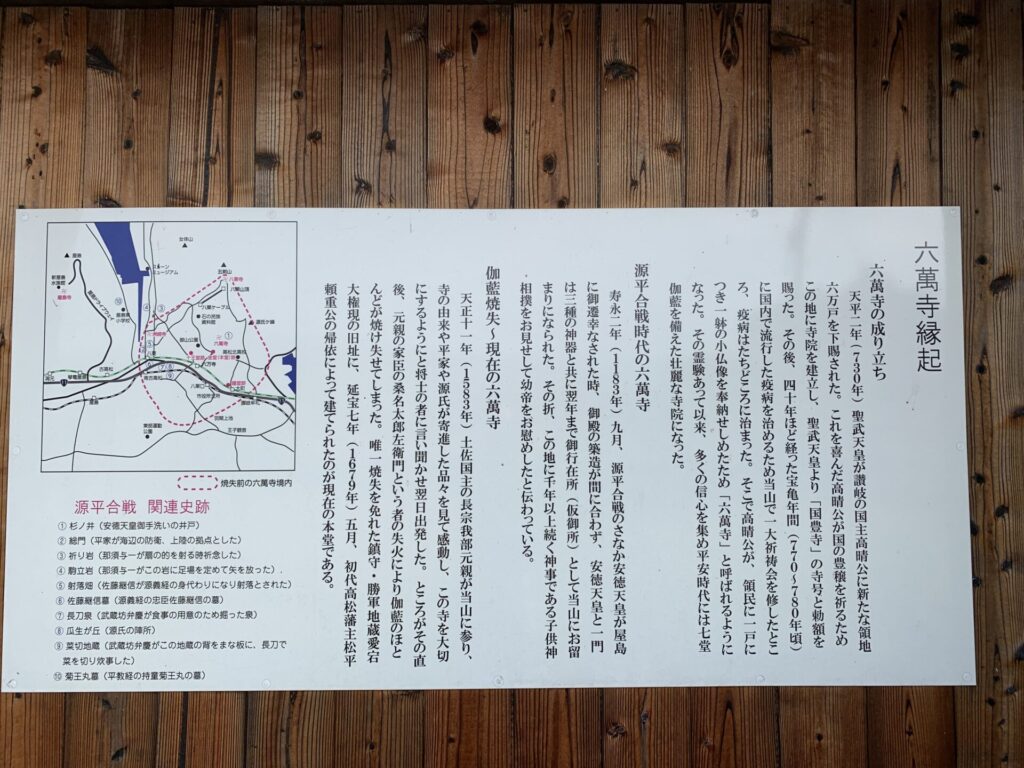

六萬寺は奈良時代に建立された由緒あるお寺で、平家が安徳天皇を奉じ屋島に陣営を構える際、御殿の建設が間に合わず仮御所として滞在されたところ。当時は境内も大きかったと思いますが幼少の天皇を奉じこの地を仮御所とした平家の人々はどのような思いをいだいていたのでしょうか。

当時の平家の人々の思いを想像しながら帰路につきます。

屋島は全体が一つの公園のようになっており、遊歩道や麓からの登山道(あるいは遍路道)も整備され頂上近くに水族館もあります。時間をかけて麓からハイキングというのもいいかと思いますが、かつてはケーブルカーも運航されていたところ、ご自身の体力と相談というところでしょうか。

高松市内に位置し、アクセスも良好、日本書紀に記載のある古代の山城跡や数々の伝説が残る源平合戦の史跡を巡り歴史にふれてみるのもいいかと思います。(各種交通機関や各史跡、各施設等の情報は公式HP等で最新のものをご確認ください)