兵庫県北部に現在は豊岡市に属する出石という町があります。但馬の小京都といわれる城下町で城跡や古い街並みが残っています。そんな出石を訪ねました。

アクセスはJRとバスを乗り継ぐ方法か車を利用するのが一般的。JR豊岡駅、江原駅又は八鹿駅までは大阪あるいは京都から特急利用で2時間30分程度、駅からバスに乗り継いで30分程度で着きます。車利用の場合は大阪、京都いずれからも3時間程度、駐車場は複数個所あります。

車利用を選択、駐車場に車を駐めまずは出石城跡を訪ねます。

出石城は1608年小出氏によって築かれた出石藩の本城。小出氏の後松平氏、仙石氏と城主が変わり明治になって廃城となったもの。本丸のさらに上に郭があり稲荷神社を祠っています。長く連なる赤い鳥居が特徴的です。

稲荷神社からは出石の町が一望できます。

出石城跡の次は出石永楽館という芝居小屋を訪ねます。

明治34年に開館し但馬の大衆文化の中心として栄えましたが娯楽の多様化等により昭和39年に一旦は閉館となりました。その後復元を望む声が高まり大改修を終え平成20年に甦りました。限られた日数ながら歌舞伎の興行も行われるようになり、有名な歌舞伎俳優も来ています。興行のないときは一般公開されていてスッポンと呼ばれる人力で担ぎ上げる小型のセリや回り舞台の装置なども見学できます。

この出石永楽館ですが昨今、歌舞伎の世界を描き大ヒットした映画のロケ地としてブームになっています。多くの方が訪れて歌舞伎のポーズで記念写真を撮ったりしていました。映画の威力を感じます。

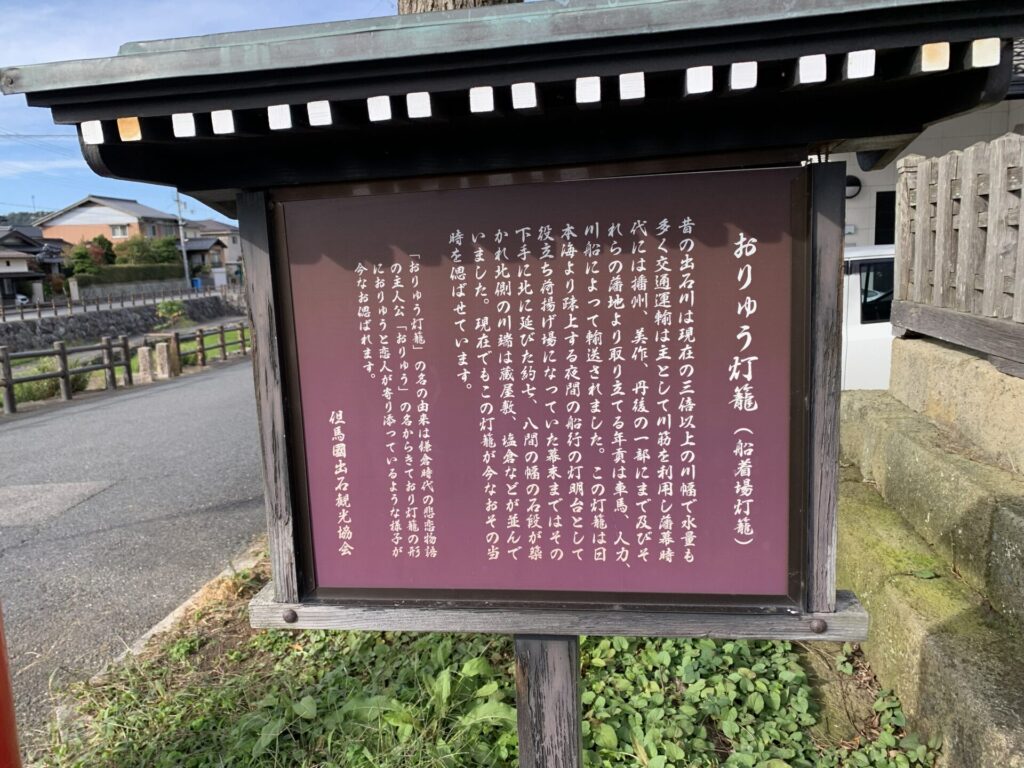

出石永楽館から北に向かって歩くとおりゅう灯篭があります。

説明書きによるとおりゅう灯篭の名前の由来は鎌倉時代の悲恋物語の主人公のおりゅうからきているとのこと。灯篭の形がおりゅうと恋人が寄り添っている様子に見えるということでしょうか。

おりゅう灯篭から北に歩き宵田通りを東に歩きます。桂小五郎潜居跡、酒蔵を巡りさらに歩いていくと宗鏡寺があります。

1864年の禁門の変の敗れ長州藩は朝敵となってしまいます。追われる身となった桂小五郎は出石町内各所にかくまわれていたようです。

宗鏡寺は長らく荒廃していましたが江戸時代初期に沢庵和尚により再興され沢庵寺とも呼ばれています。

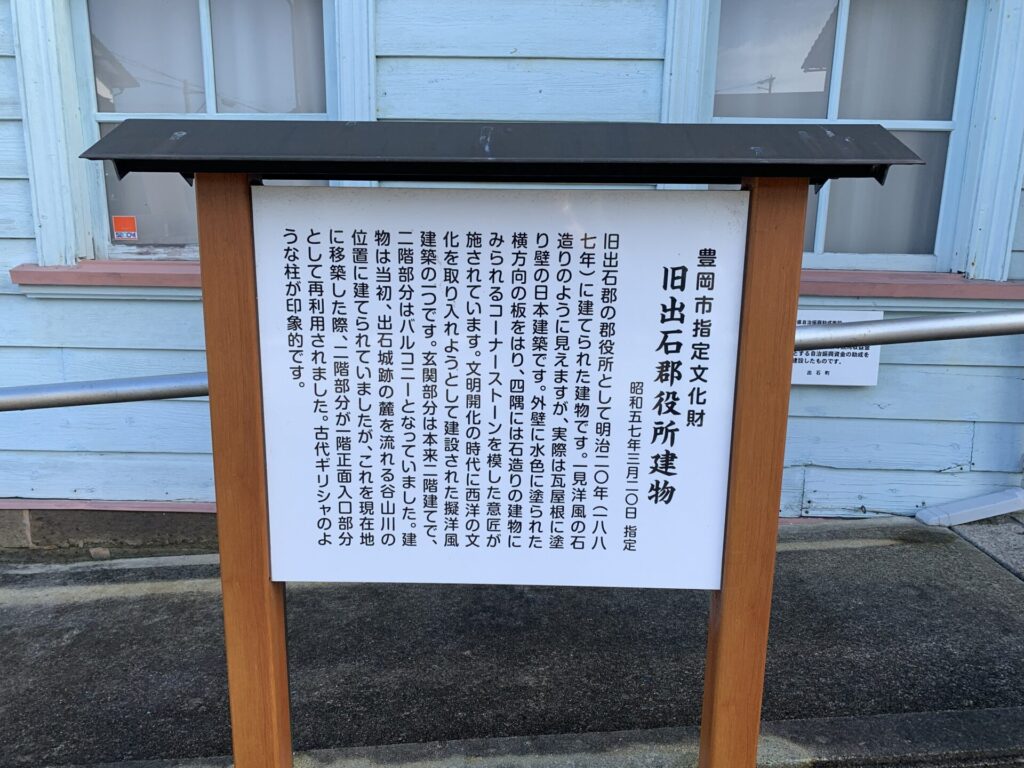

宗鏡寺から明治時代に旧出石郡の役所として建てられた明治館、教王寺を経て中心部に戻ります。

出石のシンボルともいえる辰鼓楼が見えます。このあたりがメインストリートでしょうか、観光センターや多くの店舗があります。

説明書きによると辰鼓楼の「辰」は時間、「鼓楼」は太鼓をたたく櫓のこと。明治4年の建設当初は実際に太鼓を鳴らして時を知らせていたようですが、明治14年に地元の医師が大時計を寄付し時計台になったとのこと。

最後に少し離れているため車で移動しますが出石神社を訪ねます。

創立年代は定かではないようですが奈良時代には山陰地方有数の大社であったことがうかがえる由緒ある神社。中世には但馬国一宮に位置づけられたとされ、地元では「いっきゅうさん」の呼び名で親しまれているようです。門のところには昭和8年に発見された二の鳥居の柱の一部が置かれています。歴史を感じる遺物かと。参拝した後は帰路につきます。

但馬の小京都、出石を散策しました。今回の行程で昼食、休憩時間を入れ4時間程度、負担は大きくないレベルかと。小京都の名にふさわしく街のあちらこちらに歴史の足跡が残り映画のロケ地となった近畿最古とされる芝居小屋もあります。そんな出石の街を散策し城下町情緒やノスタルジーを感じてみてはいかがでしょうか。(各種交通機関、各施設等の情報は公式HP等で最新のものをご確認ください)