戦国時代中国地方に一大勢力を築いた毛利元就、次男を吉川氏、三男を小早川氏に養子に出し分家化することで宗家を支える毛利両川体制が知られています。その体制を支えた元就の三男で後に豊臣政権で重要な役割を果たした小早川隆景が45年間本拠とした新高山城跡とその小早川氏の水軍を支えた浦氏の居城(水軍の城)賀儀城跡を訪ねました。

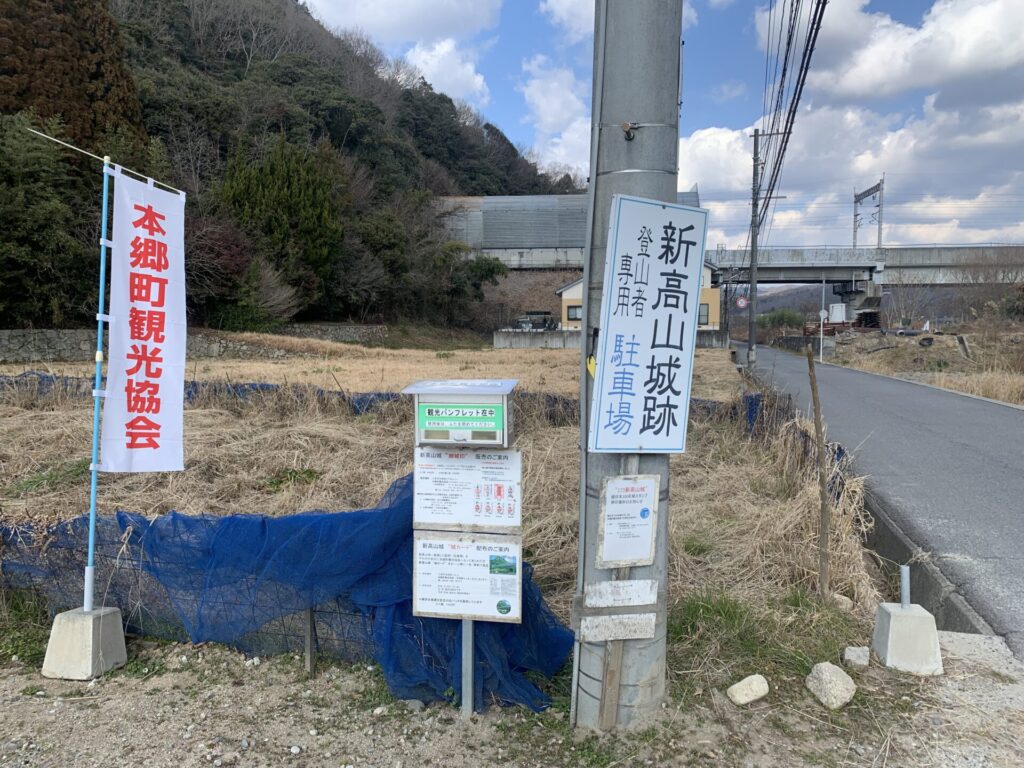

新高山城跡があるのは広島県三原市本郷町、車利用の場合山陽自動車道本郷ICから10分程度で大手道入口の駐車場に着きます。鉄道利用の場合、新幹線三原駅から在来線で1駅の本郷駅が最寄りとなり駅から大手道入口までは徒歩で約25分程度。

駐車場には案内図、パンフレットがあります。

登山道は少し荒れたところ、滑りやすいところもありますが比較的整備されています。15分程度で番所跡に到着します。

番所とは大手道を警固する場所、さらに歩くと匡真寺跡に到着します。匡真寺は隆景が父元就の7回忌、母妙玖の33回忌に際し建立したもの。

更に進むと中之丸(二の丸)、本丸へと続きます。本丸まで約30分といったところでしょうか。

本丸跡には礎石が残っており当時の面影が感じられます。元就、隆元(元就の長男、隆景の兄)が滞在し饗応接待した記録もあるようです。この場所に毛利家の中心メンバー3人が顔を揃えていたかと思うとロマンを感じます。

本丸から更に東側の詰の丸に向かいます。

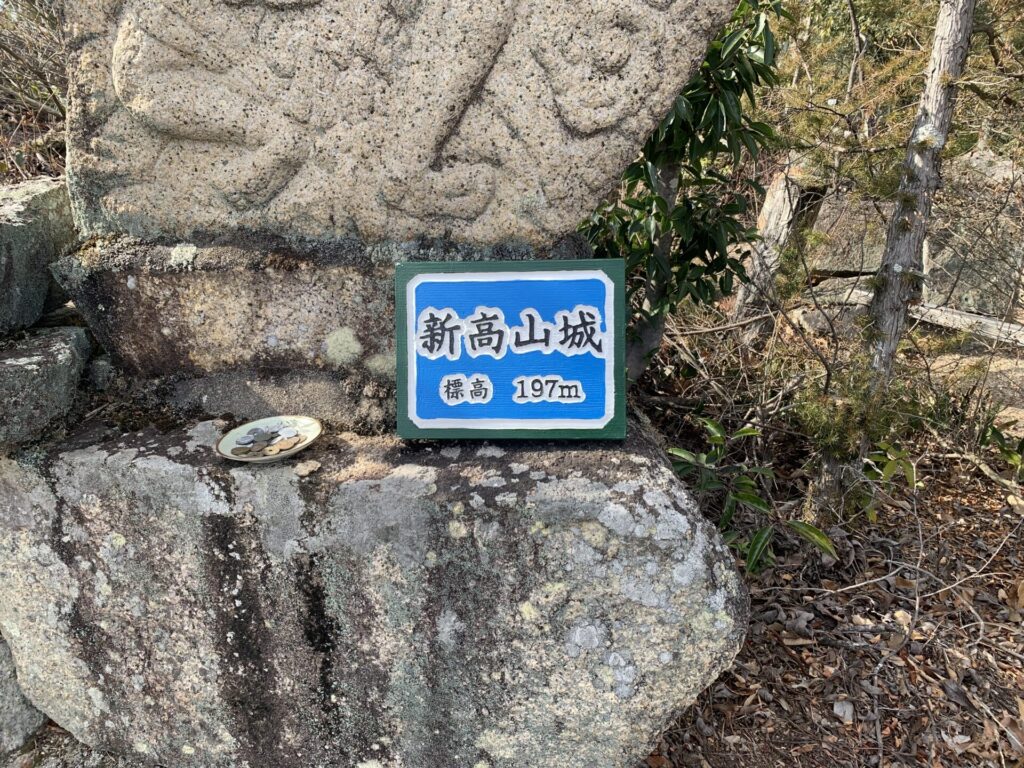

本丸より高い位置にあり石造物があります。沼田川、本郷の町が望めるビューポイントで、川を挟んだ反対側には隆景が沼田小早川家の当主となり最初に入った高山城跡が見えます。隆景は高山城に入ったあと1552年、元々副塁としていたこちらの船木山を整備、本拠を移し新高山城としました。家臣の人心一新のためと言われています。詰の丸には新高山城、高山城についての音声による説明機が設置されています。

本丸の北に釣井の段という井戸郭があります。

山城にとって水の確保は生命線、井戸が6ヶ所残っており井戸の重要性を再認識させられます。

隆景はさらに三原城を築き前進基地とし、他にもいくつか城を築いていきましたが、新高山城を本拠として確保していました。その後1597年本拠を三原城に移し新高山城は廃城となりました。石垣があまり残っていないのは三原城の修築に際し新高山城の石垣を使用したためと言われています。

続いて小早川家の発展に大きな役割を果たした水軍の拠点、賀儀城を訪ねます。

賀儀城跡があるのは広島県竹原市、JR呉線忠海駅から徒歩10分程度。

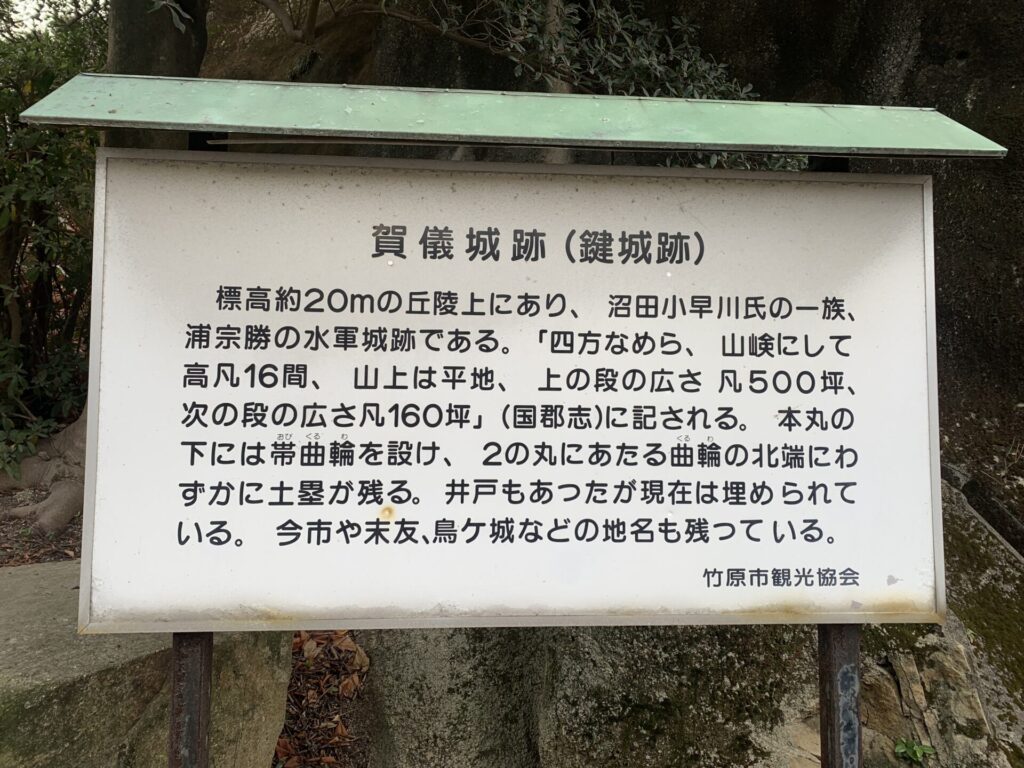

戦国大名にとって海路の確保は極めて重要で水軍の果たす役割は大きかったと言えます。瀬戸内海に面する地域を地盤とする小早川家にとっても水軍の位置づけは高かったと思います。その小早川水軍の一翼を担った一族の浦氏が拠点としていたのがこの賀儀城、海に面して突き出た丘陵に築かれておりいかにも水軍の拠点という感じで、本丸からは瀬戸内の海が広く見渡せます。

隆景に仕えた浦宗勝は毛利家が大きく飛躍するきっかけとなる厳島合戦で勝利に重要な役割を果たした村上水軍を味方に引き入れたキーパーソンとして知られています。また織田信長と本願寺の合戦において毛利家は本願寺の支援にまわりますが、宗勝は海上からの兵糧搬入の役目を担い、阻止しようとする織田水軍に第1次木津川口の戦いで勝利した人物としても知られています。

毛利家の躍進に大いに貢献した小早川隆景ゆかりの新高山城跡とその小早川氏の水軍を支えた浦氏の居城賀儀城跡を訪ねました。広島県三原市と隣接する竹原市にあり、いづれもJRの駅から徒歩で訪ねることも可能。新高山城跡は少し傾斜がきつく滑りやすいところもありますが登山道は比較的整備されており難易度は高くないかと。今回訪ねませんでしたが近隣には隆景が新高山城に入る前に居城としていた高山城跡やその後移った三原城跡、また城跡ではありませんが賀儀城跡のある忠海の港(歩いてすぐ)からはうさぎの島で知られる大久野島への船が出ています。日程がとれるなら併せて訪ねられればいいかと思います。(各種交通機関、道路、施設等の情報は公式HP等で最新のものをご確認ください)