豪商のまちとして知られる三重県松阪市、戦国時代に活躍した蒲生氏郷が松坂城を築城、商人の誘致などを行い発展の基礎を築いたといわれています。江戸時代には紀州藩の飛び地となりましたがお伊勢参りの旅人が行き交う宿場町としても発展する一方三井家をはじめ多くの豪商を輩出しました。 そんな松阪を訪ねました。

アクセスはいずれも近鉄特急利用で大阪市中心部から1時間35分程度、京都から1時間45分程度、名古屋からは1時間10分程度で着きます。名古屋からはJR(快速利用)を利用してもいいでしょう。車利用の場合は伊勢自動車道松阪ICが最寄りになります。

松阪駅から散策を開始、駅前に観光情報センターがあり地図をもらえます。

駅から少し歩くとお寺が並んでいる地域があります。そのうちの一つ養泉寺を訪ねます。

曹洞宗のお寺で豪商小津家ゆかりの寺だそうです。植木の手入れや清掃が行き届いていて気持ちがいいです。

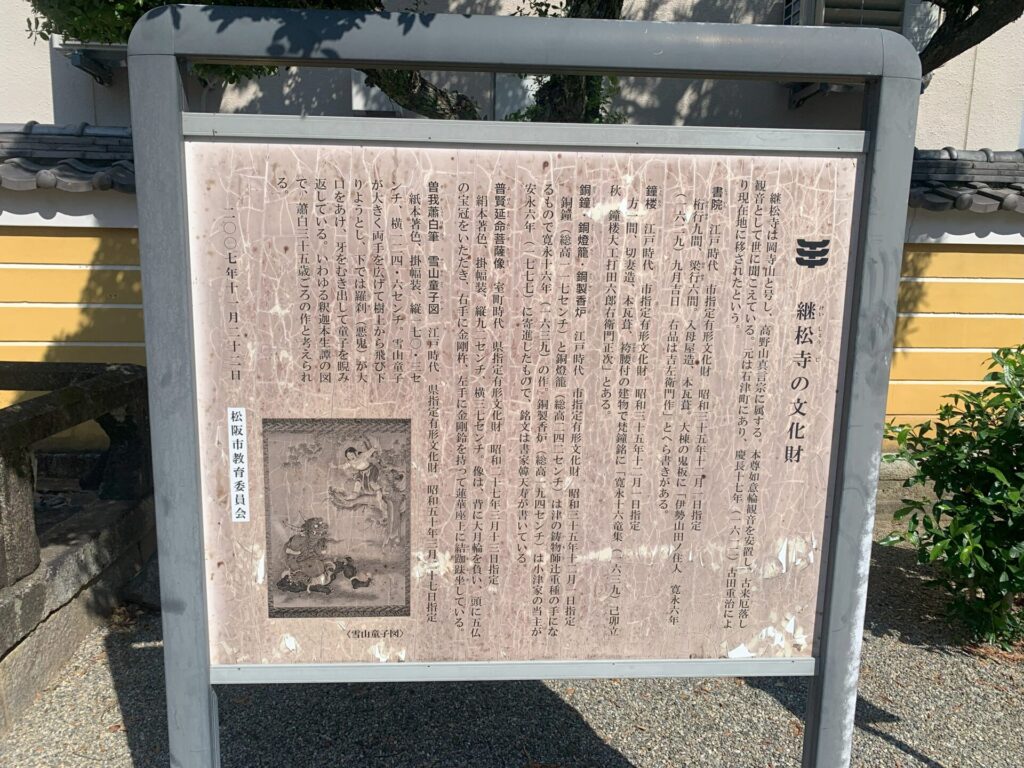

次に継松寺を訪ねます。

正式には岡寺山継松寺といい、日本最初の厄除観音の霊場とされています。岡寺観音とも呼ばれ古来より人々に親しまれてきました。

継松寺から北西に向かって歩くと御厨神社があります。

豪商の長谷川家や三井家、古事記の研究で知られる国学者本居宣長と縁の深い神社のようです。

御厨神社に参拝した後は旧小津清左衛門家を訪ねます。

江戸で一番の紙問屋の小津清左衛門家の邸宅を資料館として公開しているもの。松阪商人は主(あるじ)は地元松阪に住み、江戸や京、大阪に店を出し江戸の店は支配人に経営を任せるというのが基本的なスタイルだったようです。江戸に店を持つ商人を「江戸店持ち商人(えどだなもちしょうにん)」といわれています。

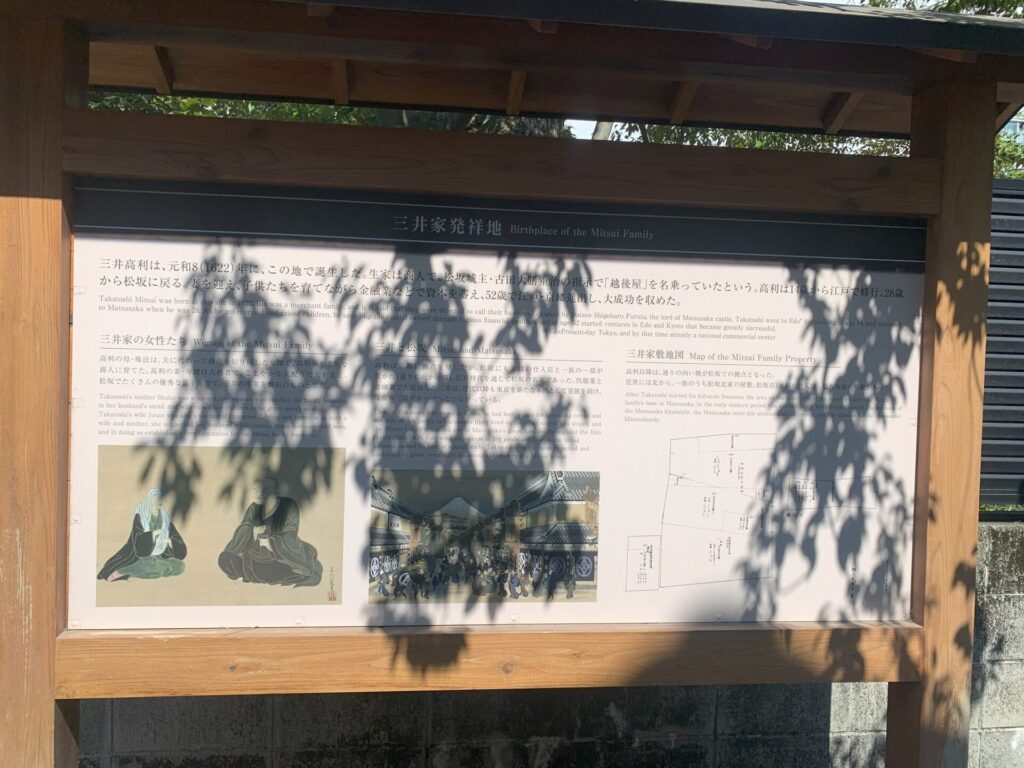

近くに三井家発祥の地があります。

三井家の家祖三井高利の誕生地。高利は江戸、京、大阪に呉服店、両替店を経営、発展させ現在の三井グループの礎を築いた人物。

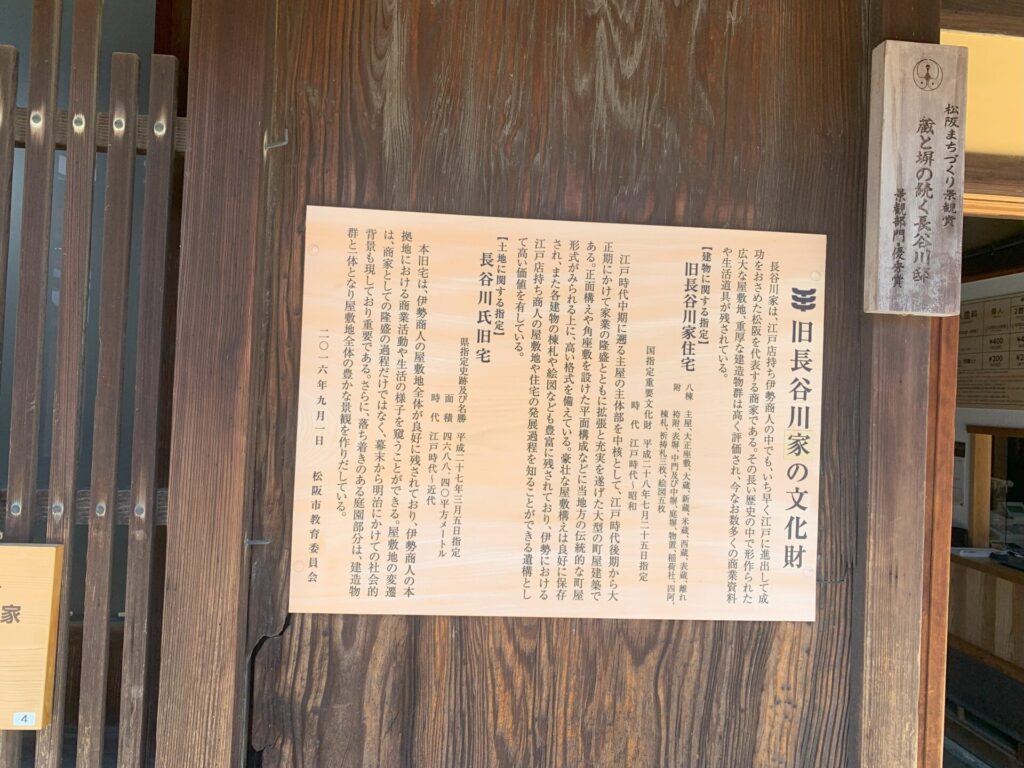

三井家発祥の地から一つ西側の通りに入ると旧長谷川家や見庵(旧小泉家住宅主屋)があります。

長谷川家は「江戸店持ち商人」の中でいち早く江戸に進出して成功をおさめた豪商で三井家、小津家とならび松阪を代表する商家。

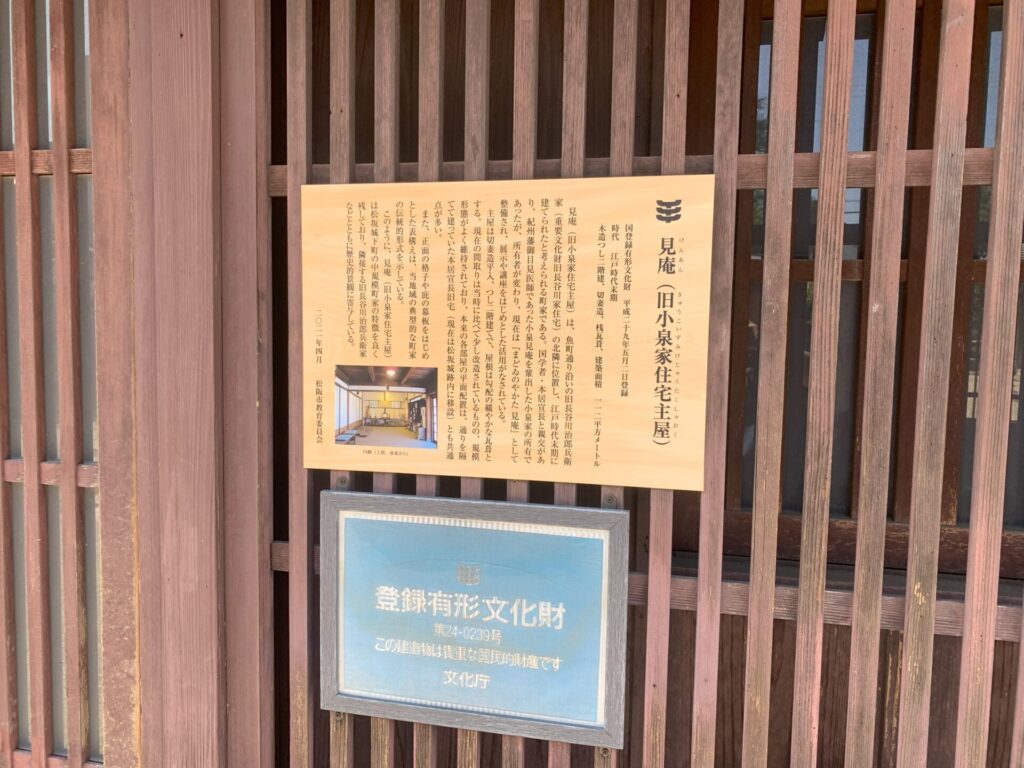

見庵は旧長谷川家に隣接する江戸時代末期に建てられた町家で国の登録有形文化財に指定されています。

長谷川家、見庵のあとは松坂城跡に向かいます。

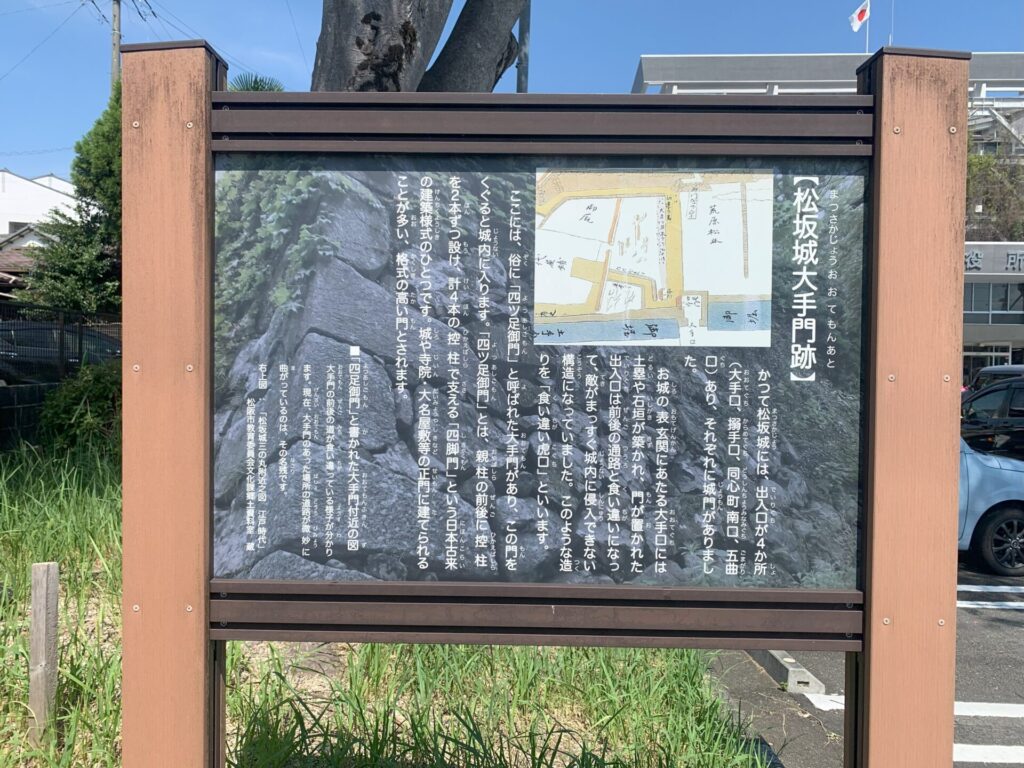

城跡に向かって歩いていると市役所の前に大手門跡の説明書きがありさらに進むと表門跡があり「国史跡 松坂城跡」の説明書きがあります。

表門跡から中に入って上っていくと本丸(下段)の横に月見櫓跡があります。

本丸は上段と下段に分かれていてもう一段上ると本丸(上段)に到着します。

建物は残っていませんがは広々としています。

天守閣跡に上ります。

三層の天守だったようですが1644年の大風で倒壊、以後再建はされなかったようです。

天守閣跡をはさんで本丸(上段)と反対側にきたい丸と呼ばれる郭があります。

「きたい丸」の由来ついて確認したところ松坂城を完成させたとされる3代目城主の古田重勝の子古田重恒の幼名が「希代丸(稀代丸とも)」ということのようです。

本丸(下段)を通り二ノ丸に下ります。

二ノ丸は紀州藩の時代に陣屋があったところで藤棚が作られています。

二ノ丸に隣接する裏門跡から外に出ると御城番屋敷があります。

江戸時代末期に城の警護を任された紀州藩士とその家族が住んでいた武家屋敷で国の重要文化財に指定されています。

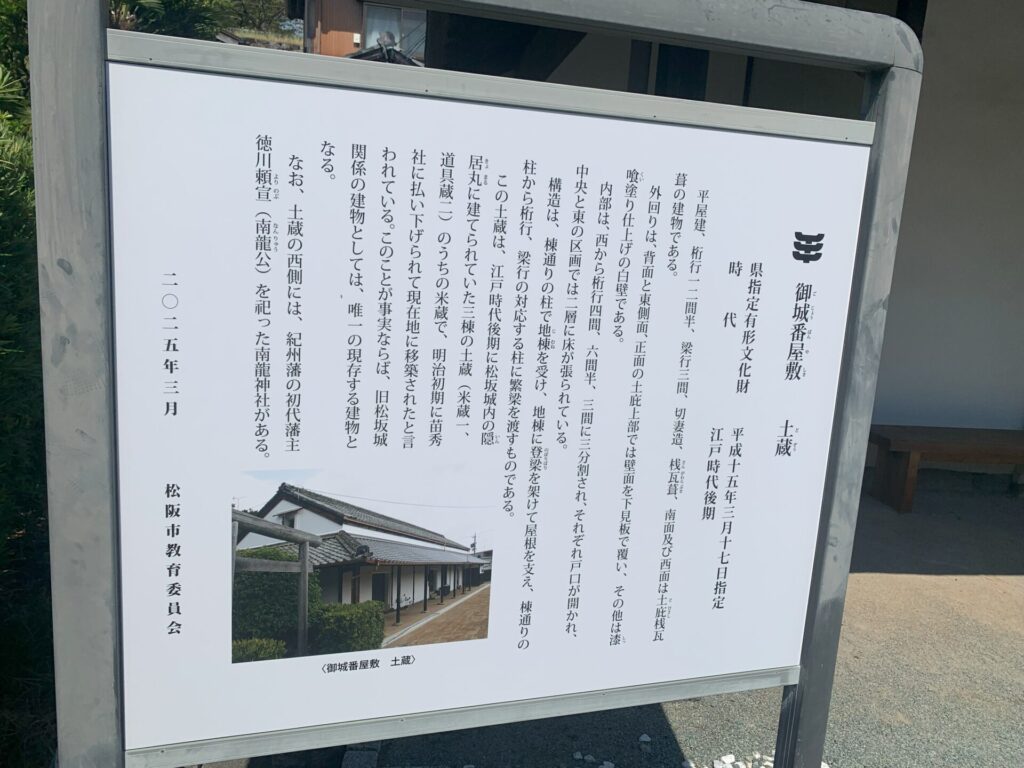

隣接して土蔵があります。

説明書きによれば江戸時代後期に城内の隠居丸に建てられた三棟の土蔵のうちの一つで、明治になり現在地に移築されたようです。

尚松阪の「阪」について、市は「松阪」、城は「松坂」と記載されています。これは蒲生氏郷は豊臣秀吉に倣い大坂(当時)の坂と同じ字を使用しましたが、明治の町制施行の際町の名前が「松阪」に変更されたことによるもので、城はそのまま「松坂」が使われています。

御城番屋敷からすぐのところに旧同心町、原田二郎旧宅があります。

原田二郎は明治から大正にかけて活躍した実業家で旧宅は江戸時代末期の武家屋敷。

旧同心町から駅に戻り散策を終了します。

豪商のまちとして知られる三重県松阪市を訪ねました。豪商の家や武家屋敷、城跡も残る風情ある街並みは魅力一杯です。今回歩いたコースでゆっくり見学しながら歩いて2~3時間程度(各施設の見学の仕方による)、負担は大きくない行程かと。お腹をすかせて名物の牛肉料理を堪能するのもいいでしょう。伊勢志摩地方を訪れる際は途中下車して立ち寄られてはいかがでしょうか。(各種交通機関、各施設等の情報は公式HP等で最新のものをご確認ください)