佐渡島というとどのようないイメージを持たれるでしょうか。世界文化遺産に登録された金山やトキの島として知られる一方、古くから流刑地としても知られています。東京都の本土部分(島しょ部を除く)の約半分の面積があり、1,000mを超える山がある一方米どころといわれる広々とした肥沃な平野がある豊かな島です。そんな佐渡島を訪ねました。

アクセスは現在は飛行機の定期便はなく、船でのアクセスとなります。新潟市あるいは上越市からフェリーが就航、新潟港から両津港まで2時間30分、上越市の直江津港から小木港まで2時間40分で着きます。新潟港から両津港までは高速船が就航しており利用すれば1時間7分で着き時間が短縮できます。

直江津港からのフェリーを選択、小木港が起点になります。島内移動は路線バスもありますが、やはり車がないと厳しいと思われレンタカーを利用します。

最初に史跡や寺社が点在する真野エリアを訪ねます。小木港から40分程度で真野宮に到着します。

残念ながら真野宮に到着するころに雨が降り始めました。天気予報通りと言えばそれまでですが、頑張って回ります。

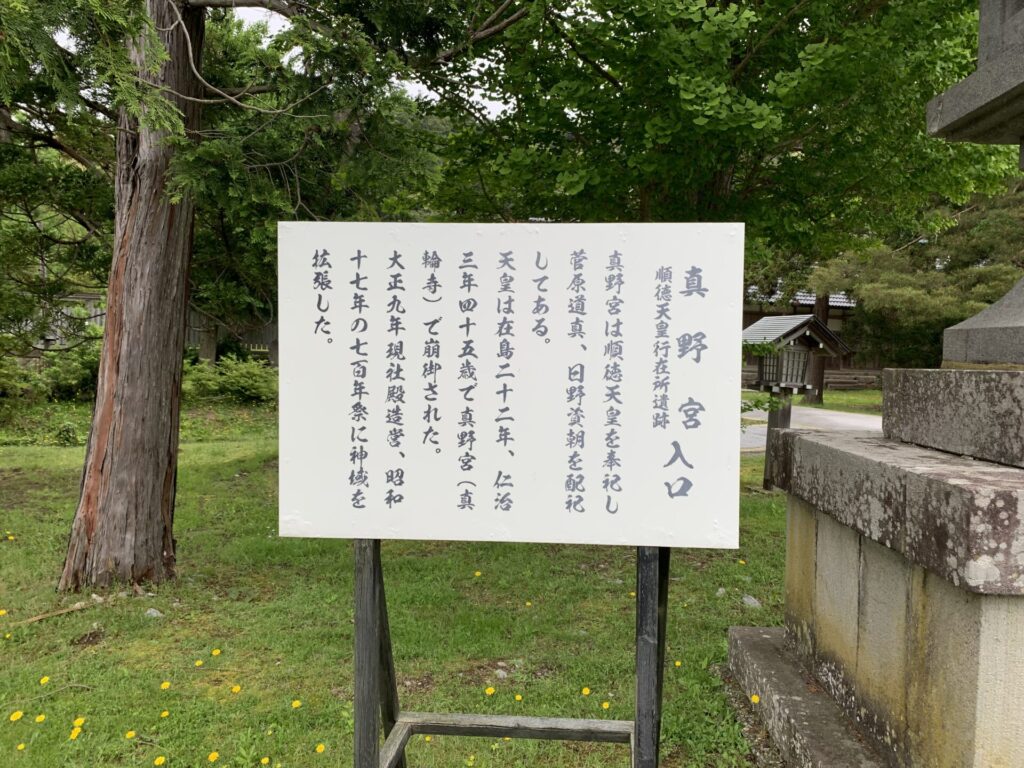

真野宮は順徳上皇の火葬塚の管理をする真輪寺というお寺が明治時代の廃仏毀釈を経て県社となったもので、菅原道真や日野資朝も配祀されています。

順徳上皇は鎌倉時代、承久の乱で父後鳥羽上皇とともに武家政権打倒を目指しましたがかなわず、後鳥羽上皇は隠岐に、順徳上皇は佐渡に流されれここで生涯を閉じました。火葬塚が近くにあります。

従来は真野御陵と称されていましたが明治になり京都大原墓所が陵に定められたため火葬塚となりました。

写真はありませんが真野宮の隣に佐渡歴史伝説館がありリアルな人形(ロボット)が順徳上皇の他佐渡に流された日蓮、世阿弥や佐渡の民話等を再現してくれています。

真野宮から少し走ると国分寺の跡があります。

国分寺の完成時期ははっきりとはわからないようですが、8世紀中には完成していたと考えられているようです。1,200年以上も前、都から遠く離れ海を渡るこの場所でも建立されていたことにあらためて驚きます。

すぐ近くに茅葺き屋根が特徴の現在の国分寺があります。

国分寺は何度か火災に遭い現在の場所に再建されたようです。再建時期ははっきりとわからないようですが江戸時代初期と考えられているようです。

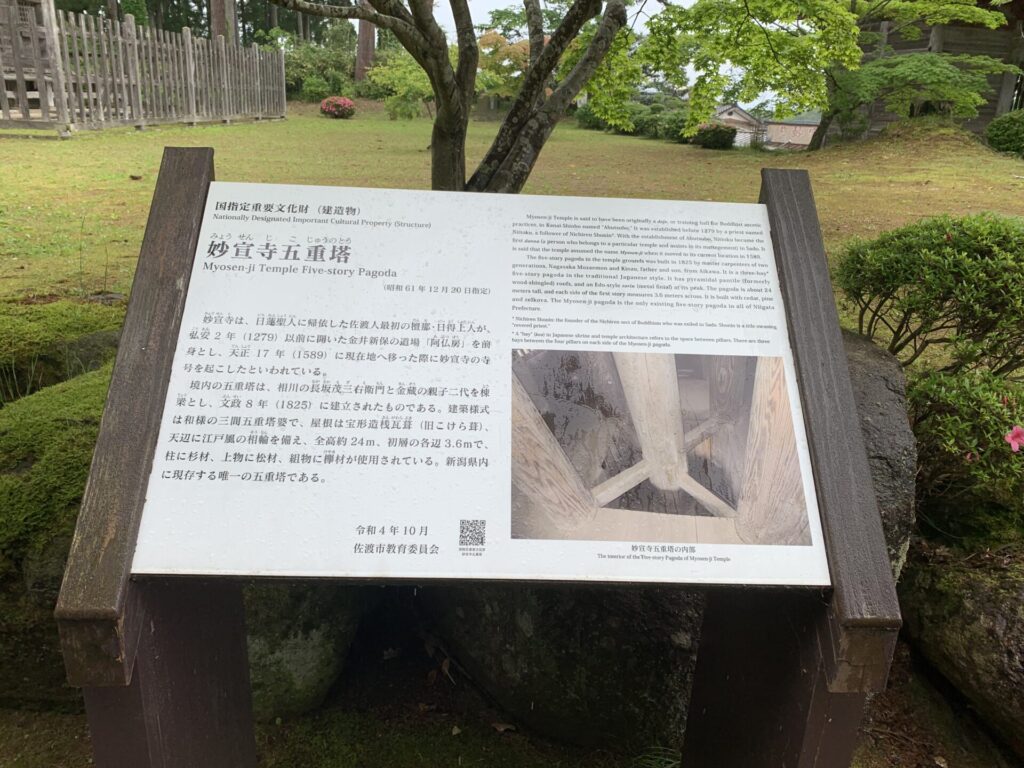

国分時の後は五重の塔で知られる妙宣寺を訪ねます。

境内には最初に訪ねた真野宮に祀られている日野資朝の墓があります。日野資朝は鎌倉時代末期、後醍醐天皇の側近として仕え倒幕を企てた疑い(正中の変)で佐渡に流され後に処刑された人物。

妙宣寺から少し走ると能舞台が有名な大膳神社があります。

佐渡は能が盛んなところ。江戸時代の初め、金山開発のため佐渡を訪れた佐渡奉行が能太夫を連れてきたのがはじまりと言われています。島内には今でもこのような能舞台が多く残されています。茅葺き屋根の能舞台は趣があります。

能舞台を見学したあとは金山のある相川エリアを目指します。40分弱で到着、北沢浮遊選鉱場跡、奉行所跡を見学します。

佐渡の金山というと江戸時代のイメージが強いですが明治以降も政府は積極的に近代化、増産を図りました。昭和に入るとさらに多くの設備が建設されましたがこの北沢浮遊選鉱場もその一つです。規模の大きさにおどろきます。

選鉱場の近くに奉行所が復元されています。テレビの時代劇でよく見ますが裁判を行う御白洲という場所が再現されており興味深かったです。奉行所から少し山の中に入っていくと金山に到着します。

世界遺産登録の影響でしょうか、観光バスも数台きています。見学には2つのコース(宗太夫坑、道遊坑)があります。相変わらず雨が降り続いていることもあり2つのコースを巡ります。宗太夫坑は江戸時代の坑内労働者の様子を再現していて興味深かったです。ゆっくり見て回って所要時間は1時間10分~20分といったところでしょうか。

天候の回復を祈り1日目を終了します。

今日は真野エリアと相川エリアを訪ねました。午前9時に小木港を出発、天候が悪かったこともあり16時頃には終了の行程です。真野はかつて国府がおかれたところで由緒ある寺院や史跡が魅力です。相川は金山で繁栄した頃の名所が集まるところで多くの観光客が訪れます。それぞれに魅力があり佐渡を訪れた際は外せないエリアかと思います。(各種交通機関、各施設等の情報は公式HP等で最新のものをご確認ください)