2019年大阪府堺市、羽曳野市、藤井寺市にある49基の古墳群「百舌鳥(もず)・古市古墳群」が世界遺産に登録されました。当時の建造技術の高さや体系だった葬送文化などの物証としての価値が評価されたようです。堺市にある百舌鳥古墳群には国内最大で世界三大墳墓にも数えられる大山古墳(仁徳天皇陵)があり歴史の授業で習った方も多いかと思います。その百舌鳥古墳群から少し内陸に入った羽曳野市、藤井寺市に跨るエリアにあるのが古市古墳群で国内で二番目に大きい応神天皇陵をはじめ多くの古墳があります。また周辺には由緒ある寺社があり古い街道も通っています。そんな古市古墳群とその周辺を訪ねました。

アクセスは大阪市中心部から30分程度、近鉄藤井寺駅から出発、歩いて回ります。歩き始めるとすぐに葛井(ふじい)寺があります。

西国三十三ヶ所霊場の5番札所で百済からの渡来人が祖とされる葛井氏の氏寺として建立されたと伝わる由緒あるお寺。

近くに辛國神社があります。

延喜式にも記載のある神社で古代の有力豪族である物部氏ゆかりの神社だそうです。

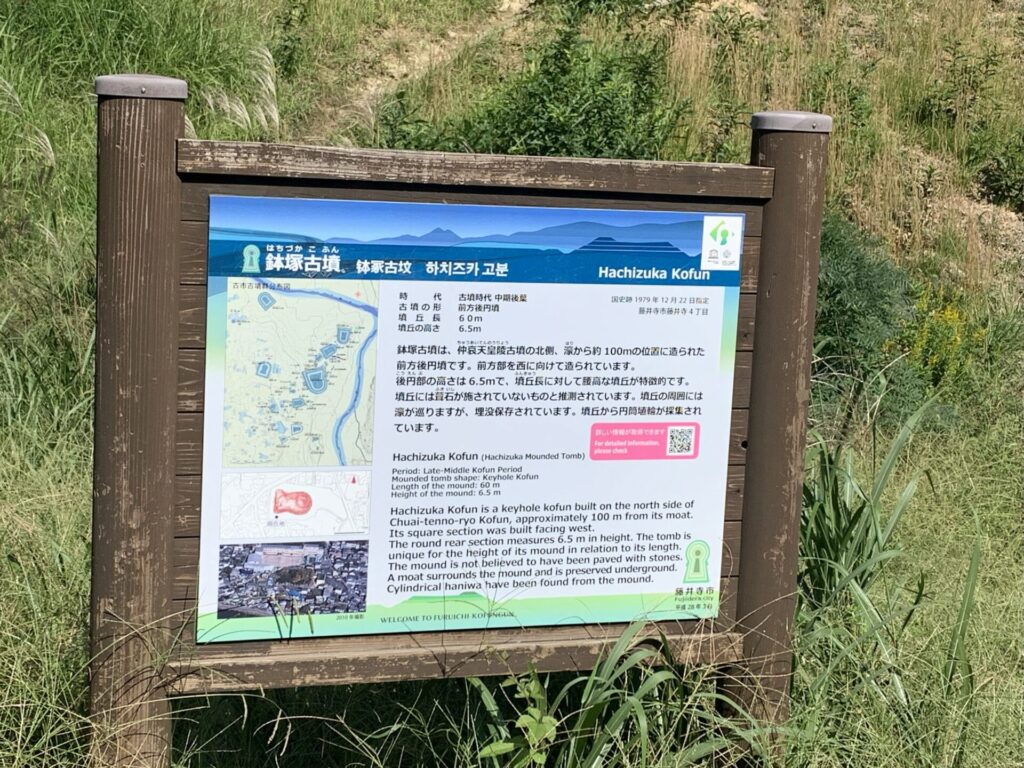

辛國神社から少し歩くと小ぶりな古墳が見えてきます。

鉢塚古墳で近くにある仲哀天皇陵古墳の付属墳と考えられているようです。付属墳とは主墳に埋葬された人物の親族や臣下が埋葬されていると考えられています。

隣り合うように主墳の仲哀天皇陵古墳があります。

かなり大きな古墳で室町時代には城として使用されていたことから墳丘の上面は一部は形がかえられているようです。古墳を城として利用することに疑問を感じますが、珍しいことではなかったようです。

仲哀天皇陵古墳から南に歩き府道堺羽曳野線に出て東に進むと国道170号線(外環状)との交差点に出ます。交差点を超えたところに野中神社があります。

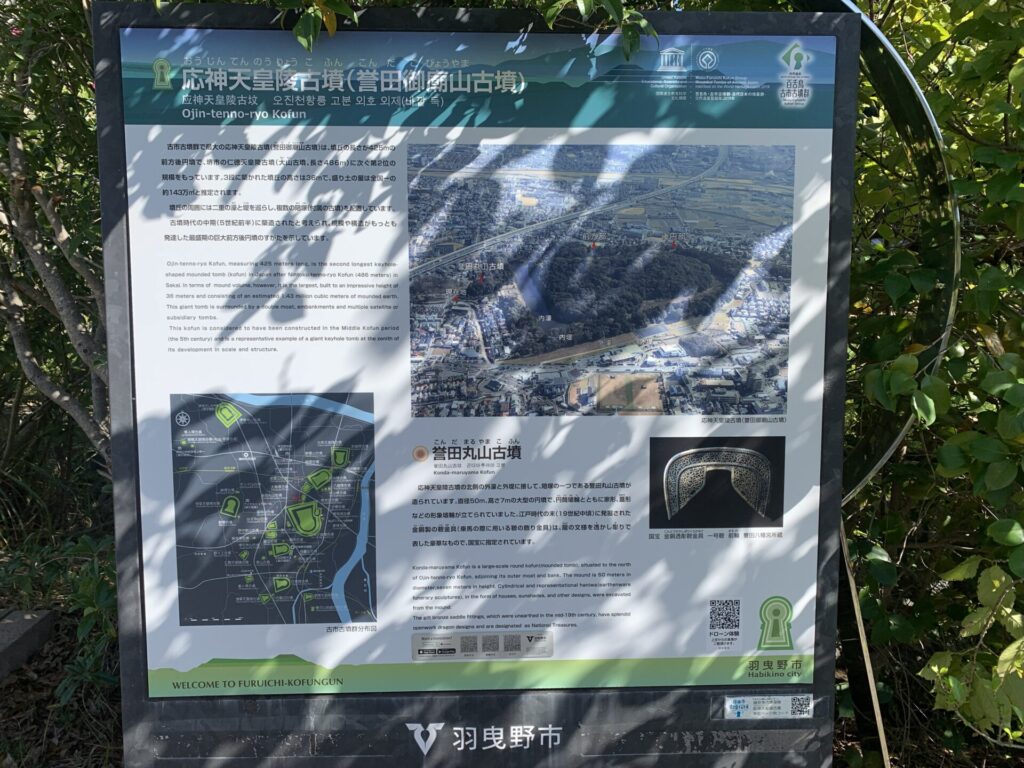

この神社は野中宮山古墳という古墳が神社になっています。このあたりは羽曳野警察署、羽曳野市役所の裏側になりますが、墓山古墳の他いくつかの古墳があります。市役所の前に出て広い通りを北に向かって歩くと応神天皇陵古墳が見えてきます。

百舌鳥古墳群にある大山古墳(仁徳天皇陵)に次ぐ規模でその大きさに圧倒されます。巨大な古墳を作った理由として考えられているものの一つに、海外から来た人々に土木技術の高さや統治者の権力を誇示し侮られないため、というのがあります。効果はあったのだろうと思います。

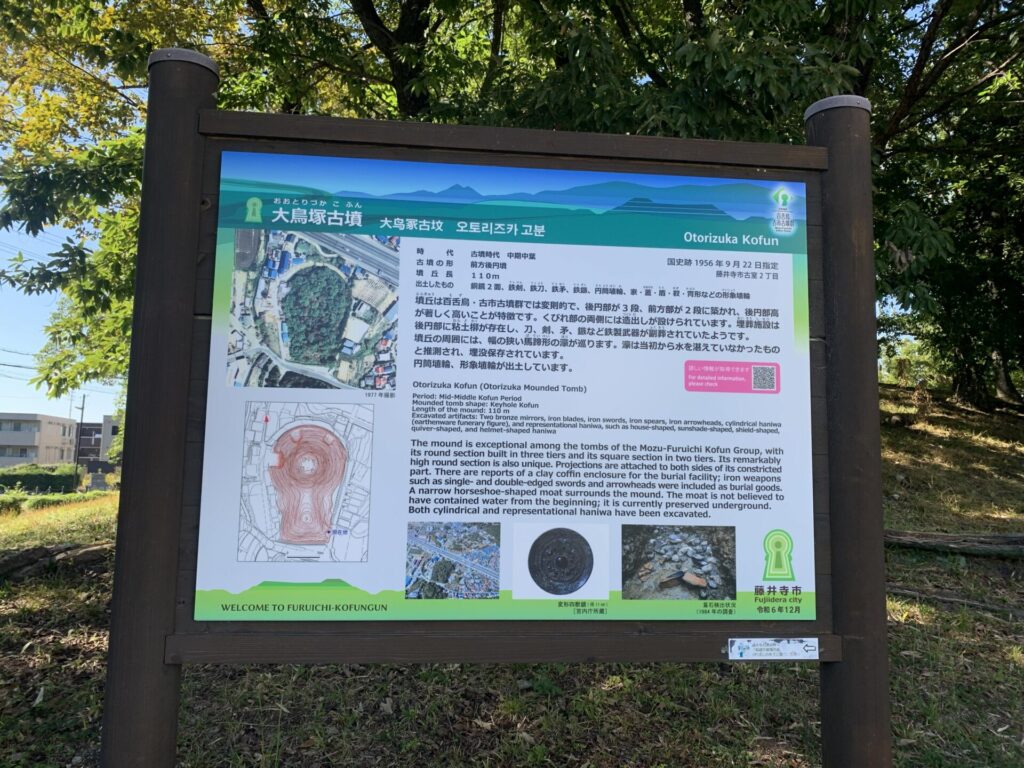

応神天皇陵古墳から近鉄土師ノ里駅の方に歩いていくと大鳥塚古墳、古室山古墳があります。

これらの古墳は中に入って登ることができます。

古室山古墳からさらに進むと仲姫命(なかつひめのみこと)陵古墳があります。

応神天皇の皇后仲姫命の墓とされているようですが発掘調査の結果は応神天皇陵より前に作られているようで応神天皇の父仲哀天皇の墓とする考えもあるようです。そうなると先ほど見た仲哀天皇陵古墳は誰の墓なのか、と疑問が生じますが古墳は学術的に被葬者が確定していないものがほとんどだそうです。文字が普及していない時代にこれだけの大工事を成し遂げた古代の人々の知恵と技術には感心させられます。

仲姫命陵古墳の北東すぐのところに土師ノ里駅があり駅から東に少し歩くと東高野街道が通っています。この東高野街道を南に歩いて古市駅に向かいます。歩き始めるとすぐに道明寺、道明寺天満宮があります。

道明寺は菅原道真の祖先土師氏の氏寺として建立された尼寺。道真が大宰府に左遷される際この寺にいた叔母の覚寿尼を訪ね別れを惜しんだと伝わります。

街道をはさんで反対側に道明寺天満宮があります。

菅原道真、覚寿尼(道真の叔母)、天穂日命(天照大神の子)が祀られています。

東高野街道は京都から高野山への参詣道として用いられた道。弘法大師空海が何度も往復し、休んだと伝わる石が残っています。道明寺が京都の東寺と高野山の中間地点になるようです。

古市駅まであと少しというところに誉田八幡宮があります。

応神天皇陵の南に隣接し応神天皇、神功皇后、仲哀天皇を主祭神とする由緒ある神社。その後は八幡信仰と結びつき将軍家や武家の信仰を受けて栄えてきたようです。

誉田八幡宮からは10分弱で古市駅に到着、散策を終了し帰路に着きます。

今回の行程で昼食時間を入れ5時間程度、歩数にして約20,000歩の行程。今回訪ねたところ以外にも古墳や寺社等まだまだ見るところはあります。ご自身の興味と体力に合わせてルートを考えられたらと思います。魅力ある古墳や由緒ある寺社を見ながら、あるいは近くを通る古い街道を歩きながら歴史ロマンを感じてみてはいかがでしょうか。(各種交通機関、各施設等の情報は公式HP等で最新のものをご確認ください)