瀬戸内海に浮かぶ塩飽(しわく)諸島、香川県に属し一部の島には瀬戸大橋が通っています。そんな塩飽諸島の一つ本島(ほんじま)を訪ねました。本島には瀬戸大橋は通っていないため船でのアクセスとなります。

船は岡山県の児島港と香川県の丸亀港から出ていますが丸亀港からの船を利用します。フェリー(車搭載可)と旅客船で合計8便程度あり、フェリーで35分程度、旅客船だと20分程度で到着します。島内移動はレンタサイクルを利用、船の待合所に併設されています。

担当の方に聞くと「一周されるならけっこうアップダウンはあります」とのことで電動アシスト付を選択しスタート、まずは塩飽勤番所を目指します。5分程で到着します。

戦国時代の水軍というと村上水軍が有名ですがここ本島を本拠とした塩飽水軍も歴史上重要な役割を果たしました。織田信長が本能寺の変で討たれた後、羽柴(豊臣)秀吉の中国大返しに海上輸送で貢献したとされ、以後秀吉の四国、九州征伐や小田原攻めでも重要な役割を担いました。優れた操船、造船技術を持つ塩飽水軍は秀吉も一目置く存在となり塩飽諸島は船方650人が共有する領地として(自治が)認められ徳川幕府も継承しました。当初は4人の年寄が交代で自宅で政務を行っていましたが1798年にこの勤番所が設けられここで政務が行われるようになりました。正面左側にお白洲もあります、裁きが行われたのでしょうか。

勤番所から少し走ると珍しいモッコクのある長徳寺があります。

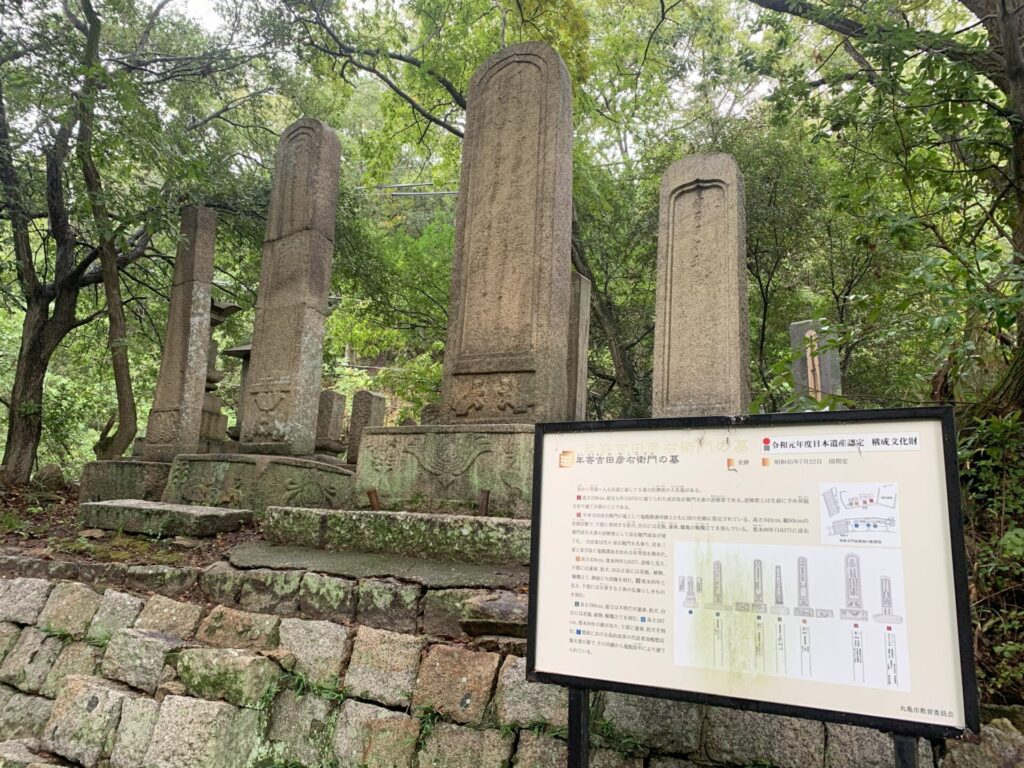

本島霊場一番札所とあります。本島にはこのような霊場が三十三ヶ所ありますが、秀吉の朝鮮出兵の際水軍として参加した塩飽の人々が戦没者の霊を弔うために行ったのが始まりとされています。長徳寺から古いまち並みが残る笠島集落を目指します。集落の手前に浄土宗開祖の法然上人ゆかりの専称寺があり前に年寄吉田彦右衛門の墓があります。

自治が認められた塩飽諸島で政務を行う年寄役を務めた吉田彦右衛門の墓。本島にはこのような年寄役を務めた人の墓が数ヶ所あります。

専称寺から坂を下ると笠島集落に到着します。

古いまち並みが残りまるでタイムスリップしたかのような感覚になります。残念ながら雨が降り始めましたが自転車を降りゆっくり散策します。歩いているとなんとなく懐かしい気持ちになるから不思議です。「マッチョ通り」という面白い名称の通りがありますが確認したところいわゆる「マッチョ」は関係なく「町通り」から変化したということのようです。

ほどなく雨も上がり自転車で島の北側を西に向かって走ります。笠島集落を抜けるとしばらく見るものはないのですが瀬戸内の海を見ながら少々アップダウンのある道を走ります。

島の西側に出て南に向けて走るとといわ観音、夫婦倉があります。

といわ観音は室町時代に作られたとされる摩崖仏、注意していないと通り過ぎてしまいそうですが柔和なお顔立ちです。

夫婦倉は薪廻船業長尾家の倉、二連式の珍しい形からこのように呼ばれているようです。

夫婦倉からさらに南に走るとゆるぎ岩観音があります。

岩に彫られた観音様が頬に手をついている姿から歯痛の神様として親しまれてきたようです。また近年は落ちそうで落ちない岩ということで合格祈願の場所にもなっているようです。

ゆるぎ岩観音からしばらくは上りが続き一つ峠を越えるイメージですがほどなく集落が見えてきます。ほぼ一周というところでしょうか、最後に木烏神社を訪ねます。

鳥居の笠木(一番上の横木)が特徴的な形をしています。

また境内には江戸時代末期に塩飽大工によって作られた千歳座という芝居小屋があります。塩飽大工とは優れた造船技術を持った塩飽水軍から大工として活躍していった人々のこと。鳥居と千歳座は日本遺産に認定されています。

港に戻り自転車を返却、帰路につきます。

自転車で反時計回りに島を一周、ゆっくり見ながらで3時間程度の行程、けっこうアップダウンがあるので自転車を利用する場合はやはり電動アシスト付がお勧めです。またイノシシが多いらしく各地にワナが仕掛けてあるので道路以外のところにはむやみに立ち入らない方が無難かと。島の西側を走っているときに結構な大物と遭遇、地元の方に聞いてもよく出てくるようなのでご注意ください。近代的な瀬戸大橋を間近に見られる一方、歴史的な遺産が数多く残る本島、是非訪ねてみてください。(各種交通機関や各施設の情報は公式HP等で最新のものをご確認ください)