広島県福山市にある鞆の浦、瀬戸内海のほぼ中央に位置しこのあたりで潮の流れが変わることから古来より潮待ち、風待ちの港として栄え、歴史の舞台となった旧跡や古い町並みが残っています。また瀬戸内の穏やかな海と島々が織りなす景観美も魅力で映画やドラマのロケ地としても知られています。そんな鞆の浦を訪ねました。

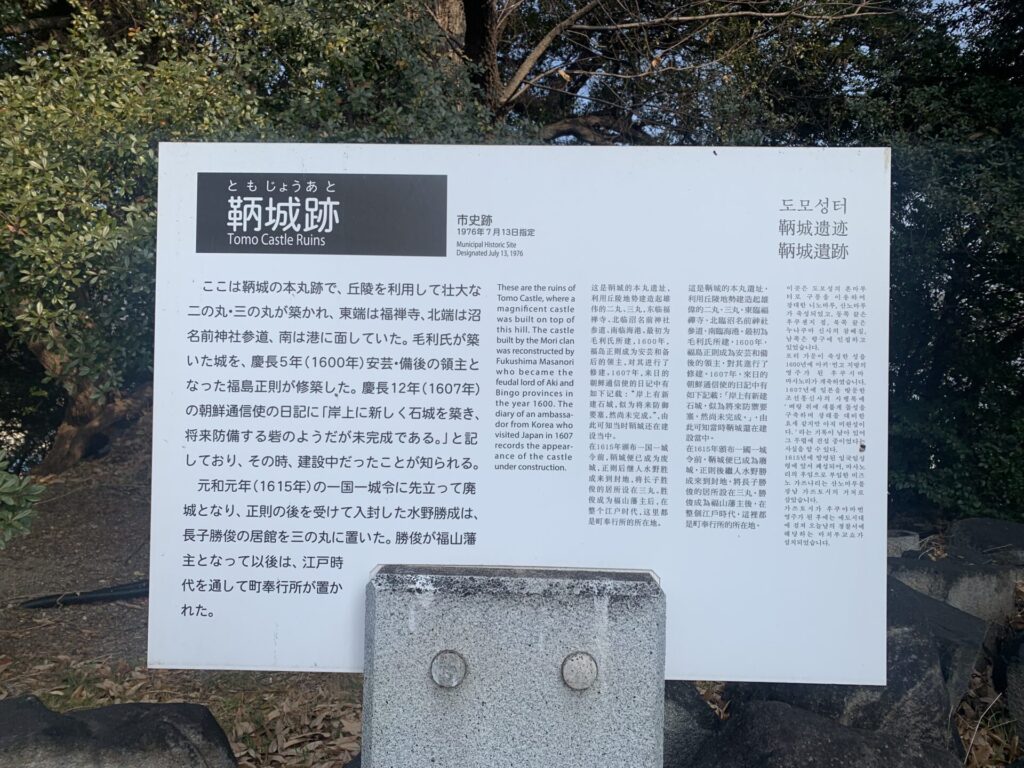

歴史に興味のある方、特に戦国時代に興味のある方は「鞆の浦」というとまず思い浮かぶのは「鞆幕府」でしようか。幕府という言葉使いが正しいかどうかは別として織田信長によって京を追放された室町幕府最後の将軍足利義昭が流れ着き、幕府再興を目指した場所として知られています。その義昭が滞在していたとされる鞆城跡を訪ねました。

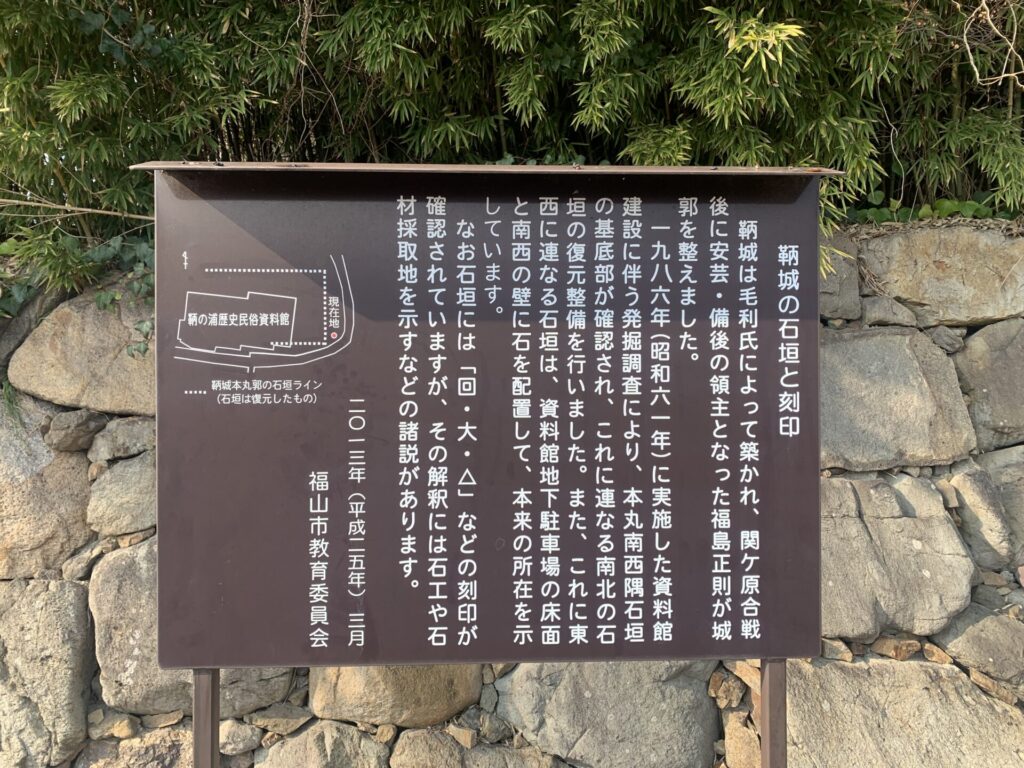

鞆城は毛利氏が築いた鞆要害を起源とし、関ケ原の戦いのあと安芸、備後の領主となった福島正則が整えたと伝わり現在跡地は鞆の浦歴史民俗資料館になっています。またこのあたりは一旦は戦いに敗れ九州に下っていた室町幕府初代将軍足利尊氏が体制を立て直し、京に攻め上る際光厳上皇の院宣を得た足利氏にとっては縁起のいい場所とされていたようです。幕府再興の願いが叶わなかった義昭にとってはどのような場所となったのでしょうか。

石垣に「大」や「回」の刻印がありますが石工や石材採取地を示すとの説があるようです。

続いて現在は圓福寺という寺院になっている大可島城跡を訪ねます。

今は陸続きで寺院が立つのみですがかつては島で鞆の浦の東側を固める海城(水軍の城)。海上交通の要所である鞆の浦を守る重要な城で動乱の時代となると当然争奪戦が繰り広げられ歴史の渦に巻き込まれてきました。そのような背景を思い浮かべながら今は遺構らしきものが確認できない静かな境内から海を眺めて見てもいいのではないでしょうか。

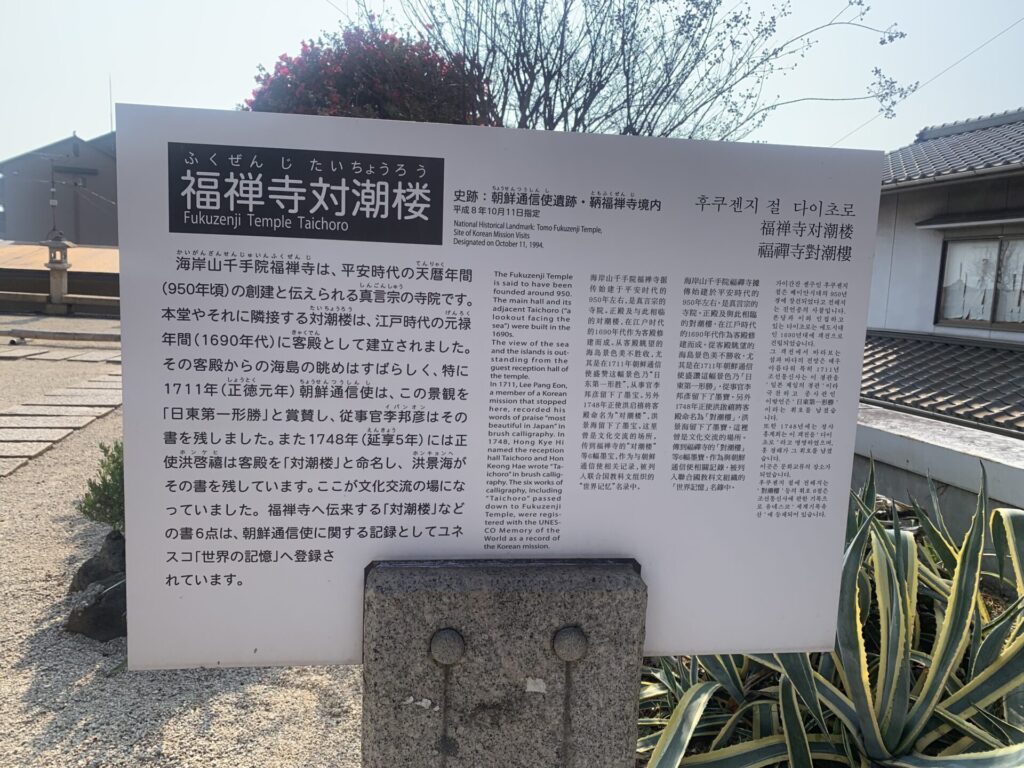

圓福寺から少し歩くと有名スポットの対潮楼に着きます。

正式には海岸山千手院福禅寺という寺院の本堂に隣接する客殿で、江戸時代に朝鮮通信使のための迎賓館として使用され、日本の学者たちとの交流の場となっていました。通信使が座敷からの海の眺めを絶賛したことで知られ、ユネスコ世界記憶遺産に登録されています。座敷に座って海を眺めながらゆっくりされることをお薦めします。

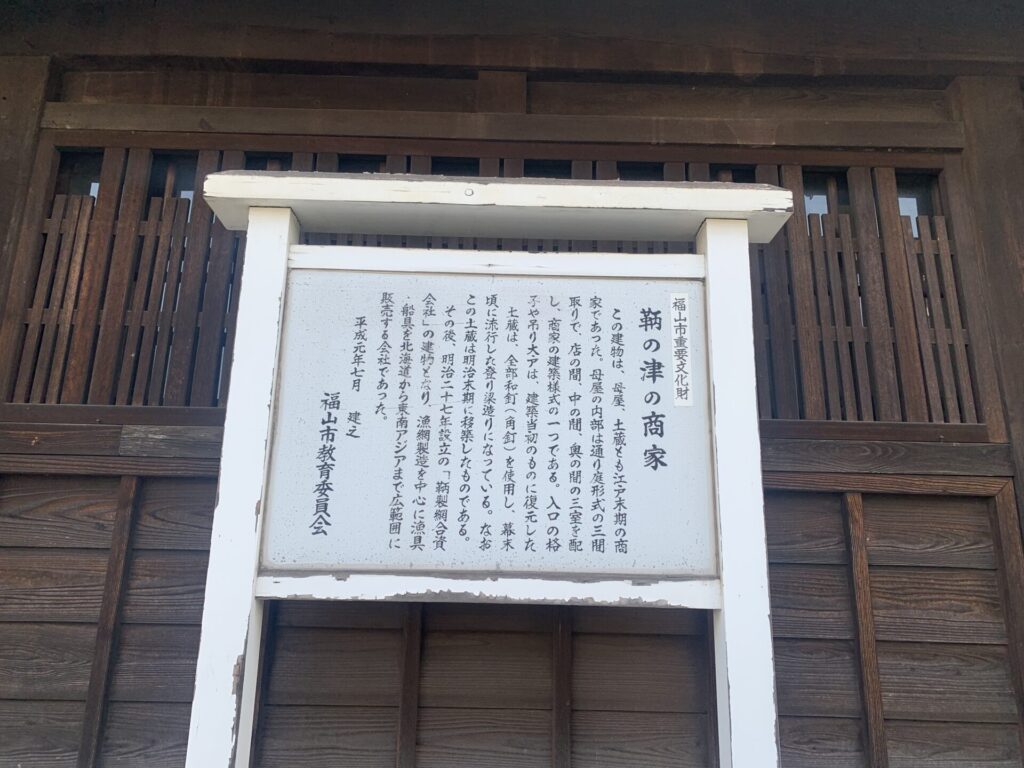

対潮楼のあとは町中を散策します。

商家の前や古い町並みを通り鞆の浦のシンボルとも言える常夜燈の前に出ます。

この常夜燈、江戸期の中では日本最大級だそうで基壇からの高さは11mあるそうです。

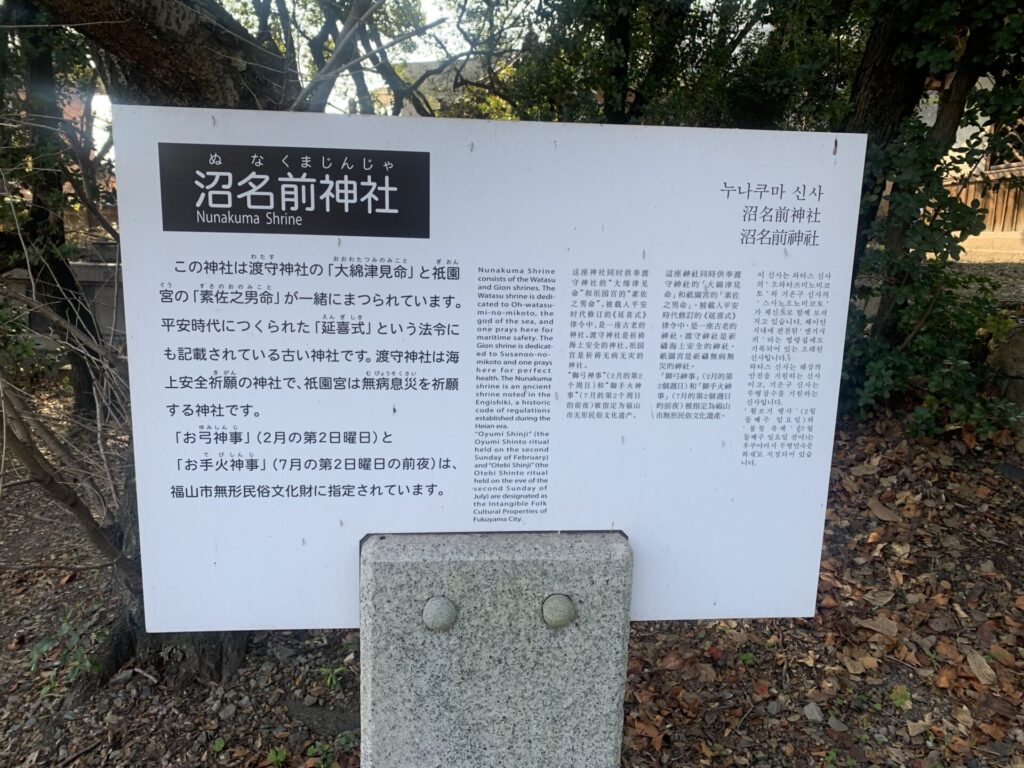

続いて能舞台が知られる沼名前神社を訪ねます。

由緒ある神社で能舞台は日本で唯一とされる組み立て式のもの(現在は固定されていますが)で、「お弓神事」や日本三大火まつりの一つとされる「お手火神事」でも知られています。

町中を散策したあとは市営の渡船に乗って仙酔島に渡ります。

仙酔島までは5分程度で渡れます。残念ながら台風の影響により海岸の遊歩道は通行止になっています。そのため歩ける範囲が限られますが御膳山展望台からの景色は必見です。間にある弁天島(弁財天を祭っている島、残念ながら渡れません)とその向こうに鞆の浦を見ることができます。渡船も1時間に3本程度あり足を延ばして訪ねる価値は十分にあります。

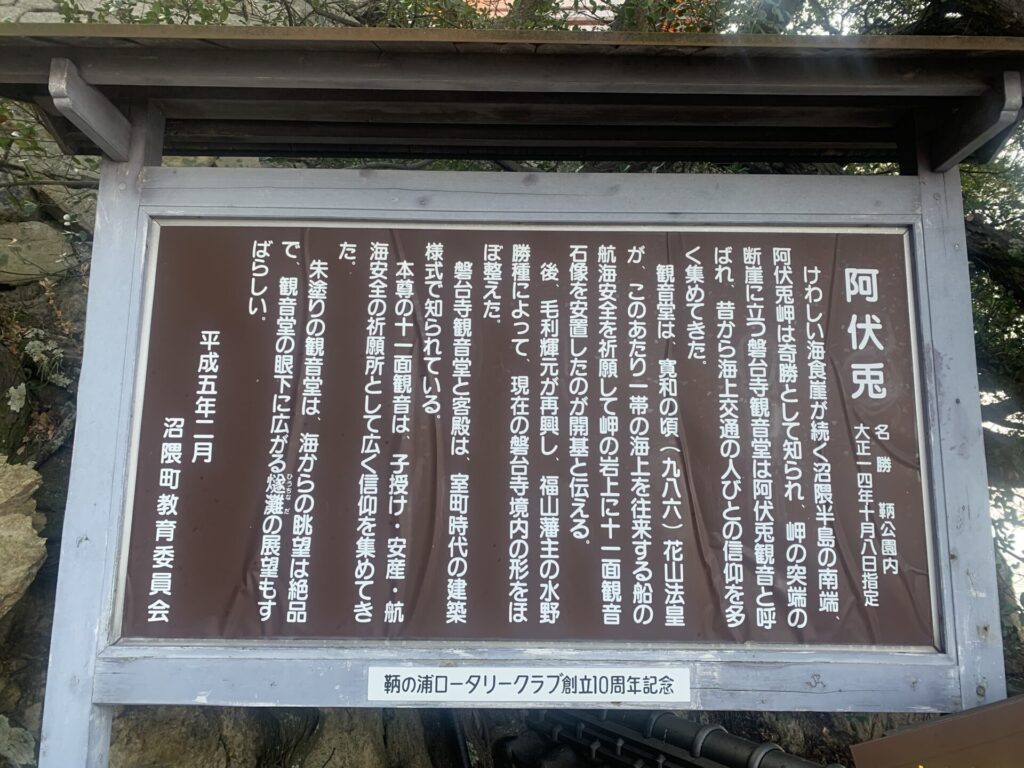

最後に少し離れた場所で移動を伴いますが阿伏兎観音(磐台寺)を訪ねます。

JR福山駅や松永駅からのバスもありますが本数も限られやはり車での移動をお薦め、鞆の浦からだと20分程度で着きます。ただ鞆の浦からの最短ルート(町中を通り抜けるルート)は道路が狭いため対向できないところが多くかつ交通量もあるのでバックが苦手の方、そもそも運転に自信のない方はそのルートは避けた方が無難かと。台数は多くないですが少し手前に駐車場があります。

断崖の上にある観音堂で平安時代、花山法皇が周辺の船の航海安全を祈願して十一面観音の石像を岬の岩上に安置したのがはじまりと。現在は航海安全の他子授け、安産の祈願所として知られアニメ映画の聖地にもなっているようです。

この観音堂、なかなかスリルがあります。お堂の周りを1周できるのですが、その通路は外側が低くなる傾斜がついています。斜めのところを歩くのはバランスが取りづらく木製の柵も膝ぐらいの高さまでしかありません。そもそもが断崖の上、ゆっくり慎重に動くことをお薦めします。

鞆の浦にある2つの城跡、周辺も含めた景勝地、旧跡や古い町並みを訪ねました。紹介した以外にも施設や寺社等見どころはまだまだあり、訪れる価値は十分あると思います。また資料館や町並み保存拠点施設等で鞆の浦の成り立ちや歴史を理解してから散策するとより一層理解が深まるかと。

JR福山駅からバスで30分程度、車利用の場合は山陽自動車道福山東ICから40分程度と比較的訪ねやすいかと思います。(各種交通機関、道路や遊歩道、施設等の情報は公式HP等で最新のものをご確認ください)